Les critiques francophones

Une critique négative par le journal Libération

Venise ouvre l'œil

La Mostra démarre avec «Eyes Wide Shut» de Kubrick.

Par Philippe GARNIER, le mercredi 1er septembre 1999

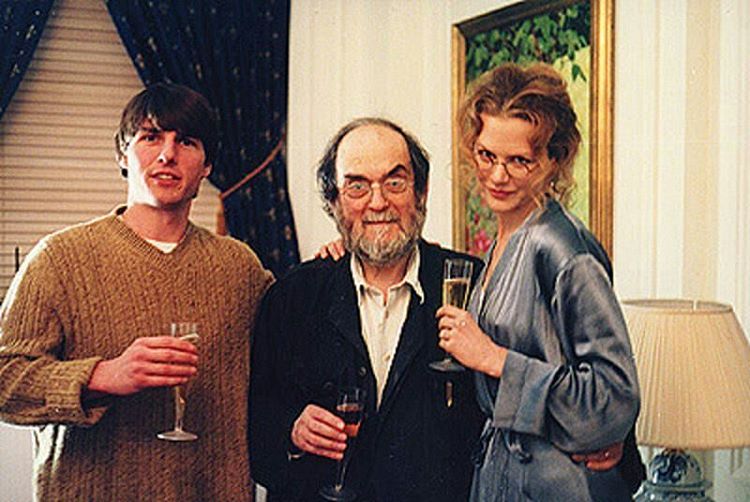

Ce soir au palais du Festival, et demain à la conférence de presse, une bordée de superstars encadrée par Christine Kubrick et son frère producteur essaieront de faire sur le Lido – et par-là en Europe – ce que Warner Bros. n'a pas réussi à orchestrer aux Etats-Unis, malgré une campagne d'intimidation sans précédent. La presse n'a que moyennement marché, et le public, dès la deuxième semaine d'exploitation, sonnait définitivement le glas : 42 % de baisse des entrées. Eyes Wide Shut risque de devenir le premier échec commercial du cinéaste depuis Barry Lyndon. Echec relatif, puisqu'il s'agit de Kubrick. Et limité jusqu'ici à la seule Amérique. Dont on dira sûrement qu'elle ne pouvait pas accepter pareil brûlot, en étant de surcroît la cible. Mais Kubrick et son scénariste, Frederic Raphael (un exilé comme lui), semblent singulièrement déphasés en ce qui concerne la vie new-yorkaise, et moralisateurs dans leur condamnation dégoûtée de la dépravation des nantis (principalement incarnée par Victor, le personnage joué par Sidney Pollack). On ne peut jamais se réjouir devant l'échec d'un cinéaste, surtout de cette ampleur, et quand on soupçonne que ce dernier film lui était plus personnel que tous les autres.

Jésuitisme. Le cocon familial qui entoure son personnage principal, le «Doctor Bill» joué par Tom Cruise, est à trop d'égards proche de celui de Kubrick pour qu'il s'agisse d'une coïncidence. Il a été jusqu'à surdécorer les murs de l'appartement de Bill avec les toiles de sa propre femme, Christiane. Il y a un moment d'intimité qui ne trompe pas, vers la fin, entre Kidman et Cruise, quand il la regarde aider sa fille à faire ses devoirs ; elle lève soudain les yeux et lui décoche un sourire radieux par-dessus les lunettes. C'est un vrai moment de cinéma, à peu près le seul dont on se dise qu'il lui vient des tripes, ou du cœur. Il y en a quelques autres, réussis, plus sardoniques : les deux épisodes «bunuéliens» chez le propriétaire serbe de la boutique de costumes, par exemple. Mais même quand Kubrick laisse Cruise se déboutonner une seconde – la scène où Bill retourne chez la prostituée, dans laquelle il y a un vrai sens physique de rencontre, de possibilités, entre lui et la copine qu'il trouve chez elle à la place, le cinéaste fait soudain tout passer à la trappe. «Autant vous prévenir, dit la blonde gironde, elle vient d'apprendre qu'elle est séropositive.» «Et alors ?», a-t-on envie de dire. Il n'a pas couché avec elle, couvert ou non. Et il a le ticket avec la blonde. Où est le problème ? Le problème, c'est que Eyes Wide Shut est encombré de faux problèmes de ce genre. Ce jésuitisme du cœur et du cul est endémique au film. Quel homme, en 1999, se verrait catapulté dans pareil abîme de doute et de jalousie, simplement parce que sa femme lui avoue avoir fantasmé sur un autre ? Même Schnitzler, en 1926, avait besoin de transposer son histoire dans une décennie précédente, la pensant déjà dépassée. Les mœurs sexuelles et conjugales avaient déjà changé dans la Vienne qu'il connaissait. En outre, le désarroi du docteur chez Schnitzler est alimenté de façon cruciale par une morbidité expliquée : il croit avoir contracté la typhoïde en soignant un patient. C'est parce qu'il est persuadé qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre qu'il est précipité dans ce tourbillon, cette nuit fatale où toutes les tentations sexuelles qu'il a jusqu'ici ignorées ou même pas remarquées se font soudain manifestes. Kubrick substitue à ce moteur essentiel un rocambolesque danger créé par sa transgression auprès des «conjurés de la débauche», ou encore par la banale remarque (pour parler horriblement) sur les dangers modernes de la promiscuité, évoquée plus haut. Le plus grave, c'est qu'on peut voir dans Eyes Wide Shut, au lieu du triomphe artistique testamentaire espéré, la culmination du cinéma du freeze-dry et de l'asphyxie que Kubrick a commencé à faire à partir de 2001, un style impérieux, délibéré, qui a de moins en moins de rapports avec la vie telle qu'elle est vécue par le commun des mortels (qu'elle est vécue dehors, voudrait-on dire). C'est là que l'impayable anecdote de Jerry Lewis citée par Bogdanovich (lire Libération du 25 août) prend toute sa résonance : «On ne peut pas faire reluire un étron», avait remarqué Lewis, désespérant momentanément dans sa salle de montage. «Si, avait insisté Kubrick, mais il faut le congeler avant.» C'est ce qu'il a fait pour l'histoire de Schnitzler, qu'il veut raconter depuis bientôt vingt ans.

Absurdité. Avec Eyes Wide Shut, Kubrick accède au cinéma-éprouvette auquel son expérience de plus en plus éloignée de la vie courante devait nécessairement l'amener. Il y avait déjà quelque chose de singulièrement siphonné (au sens de fou et de vidé) dans son «Viêt-nam-sur-Tamise» de Full Metal Jacket, une impression de sous-vide que parvenait encore à compenser la vivacité de la langue et le réalisme des combats. Ici, tout est faux : de la marque de bière que le docteur stocke dans son réfrigérateur (Budweiser ? à New York en 1999 ? Sur Park Avenue ?) jusqu'à ce Greenwich Village aussi méticuleusement reconstitué qu'étrangement toc, en passant par les prostituées qui embrassent sur la bouche. «Qu'est-ce que ces gens de Park Avenue peuvent bien se raconter entre eux ?», aurait demandé Kubrick à son scénariste au début de leur collaboration. La vérité, c'est qu'il n'en sait rien. Il est à ce point largué qu'il nous offre une scène d'anthologie avec un employé d'hôtel qui nous ramène aux temps où le mot «tapette» était encore utilisé. Et, bien sûr, cette fameuse séquence d'orgie pour laquelle il sort en vain tout son arsenal visuel. Mais ni les mouvements incessants ni l'étrangeté de la musique n'en font oublier une seconde l'absurdité. A cet égard, tous les hauts cris poussés au sujet des cache-sexe électroniques de la version américaine sont complètement à côté de la question, ou plutôt soulignent le côté simulacre de tout ceci. Brouter de la chatte à travers un masque rigide est peut-être l'idée qu'il se fait de l'érotisme ou de la décadence, mais c'est aussi navrant que tous ces seins au moule et ces jambes au mètre dont il semble se repaître. A voir ces masques vénitiens, ces prétentions picturales, on se souvient soudain que le succès commercial de Kubrick a toujours reposé sur son sens de l'évidence : il n'a jamais hésité devant la référence qui frappe ni sur la musique qui cartonne (Bacon, Arbus, les frères Strauss). Ici serait-ce plus Tinto Brass que le Tintoret ? Si seulement. Sa référence principale est particulièrement plombante, tendant à confirmer la règle qui veut qu'il faut se méfier de tout film citant le Magicien d'Oz, l'arc-en-ciel ou Dorothy. Cette œuvre-chancre est au cœur de la frilosité américaine, sa peur de l'inconnu : ici le Kansas est évidemment le mariage, la tentation et les infidélités sont en bout d'arc-en-ciel. Même la boutique de costumes s'appelle Over the Rainbow. Et on ne fait pas beaucoup plus littéral que la désolante scène finale : tout comme Dorothy et son chien sont finalement bien contents de retrouver leur ennuyeux plat pays, notre couple, après s'être fait tant de frayeur, se dit renforcé par l'épreuve.

Irréalité. Le New York sous cloche proposé par Kubrick, son irréalité, aurait donc son utilité ; ce n'est qu'un rêve, un cauchemar. Sauf qu'on s'ennuie dans ce laboratoire. Cruise et Kidman, sans doute exténués ou s'y perdant dans le nombre de prises, paraissent souvent hébétés comme des rats dans leur bocal. Cruise a plus de temps d'écran, pas nécessairement un cadeau quand on vous fait jouer le rôle d'un écho. Et si Kidman joue l'ébriété comme une godiche, elle est finalement moins à blâmer que Kubrick qui a gardé la prise et a collé l'actrice dans les bras d'un invraisemblable Clive Brook transylvanien, assurément le pire séducteur jamais vu à l'écran. Schnitzler était un voyeur et un sensualiste ; Kubrick ni l'un ni l'autre. Pour tous ses brillants oripeaux et ses trois longues heures, Eyes Wide Shut est finalement l'œuvre d'un Mabuse voulant réintégrer la vie. Le courant ne passe plus, et on ne peut trouver de touchant que le désir qu'il en a eu.